出生胎龄<28周。

出生胎龄28~32周。

出生胎龄32~34周。

出生胎龄34~37周。

出生体重<2500g。

出生体重<1500g。

出生体重<1000g。

胎龄≥34周且出生体重≥2000g,无严重合并症、生后早期体重增长良好的

胎龄<34周且出生体重<2000g,存在严重并发症,或喂养困难、体重增长缓慢等任何一种异常情况的

据2012年WHO统计报告,在184个国家中,

2005年中华医学会儿科学分会新生儿学组对全国22个省的新生儿调查资料,

·孕前期风险因素:基因遗传、感染、免疫失衡、功能性孕激素撤退、精神心理等[8,9]。

·围产期风险因素:母体因素、子宫、脐带、胎盘因素、胎儿因素以及医源性因素,具体如下。

孕母因素常起重要作用,常见如母亲在孕期患有妊娠期高血压、严重

子宫、胎盘、脐带及附属组织的因素有双角子宫、子宫纵膈畸形、子宫颈功能不全、

胎儿因素中以多胎常见,其他还包括胎儿畸形或胎位异常。近来认为,50%~80%的

医源性因素中主要包括了因孕母疾病或保护胎儿终止妊娠;产科干预如羊水穿刺操作不当等[11]。

神经系统成熟度与胎龄有关,出生胎龄越小,原始反射越难引出。与足月儿比较,

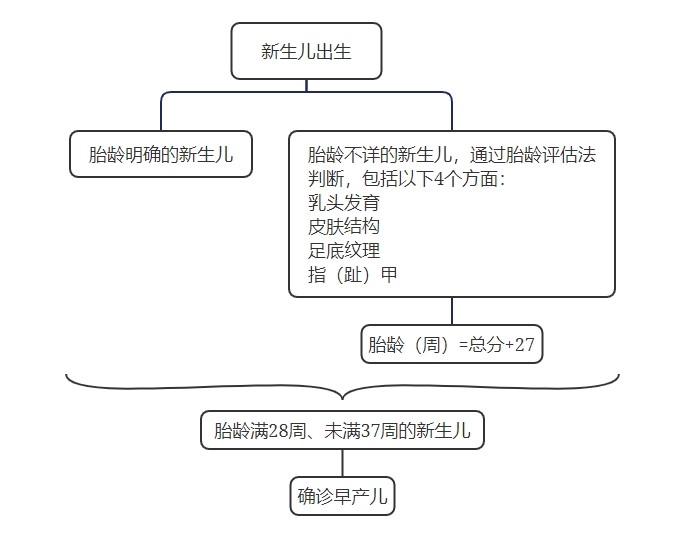

根据

图1

因

需明确胎龄、出生体重,有无宫内窘迫、出生窒息、生后抢救史,以及其他出生异常情况。

需询问:

● 母亲孕期是否患有疾病

● 是否存在子宫、胎盘、羊水异常等情况

● 是单胎还是多胎

主要观察新生儿的表现:如:

● 吞咽能力

● 原始反射

查体时需通过新生儿的外表特点判断是否为

菲薄,鲜红发亮、

毳毛多,细而乱。

头大(占全身比例约1/3),前囟大,骨峰分离或重叠。

软,耳舟不清楚,缺乏软骨。

无结节或结节<4mm。

足纹比足月儿少。

未达指(趾)端,足月儿一般会达到或超过指(趾)端。

女婴:大阴唇不能覆盖小阴唇。

男婴:睾丸未降至阴囊,阴囊皱纹少。

出生后2周静脉血血红蛋白低于130g/L,毛细血管血红蛋白低于145g/L[13]。

有助于确诊

血糖下降、总蛋白降低。

有助于确诊

血钾升高,血钠降低。

有助于确诊

常见脑室管膜下出血和脑室周围白质损伤。

有助于确诊

可能会有血氧饱和度降低、PH下降。

有助于确诊

凝血酶原时间及活化部分凝血活酶时间延长。

有助于确诊

CT对早期颅内出血诊断的敏感性较高,检查时间相对MRI较短。

常见脑室管膜下出血。

有助于确诊

MRI能够清楚的显示

常见脑室周围白质损伤。

有助于确诊

胎龄满28周、未满37周的新生儿即可诊断

表1 新生儿胎龄评估表[13]

(一)新生儿呼吸窘迫综合征

该病为肺表面活性物质缺乏所致,多见于

(二)支气管肺发育不良

是

(三)

脑室周-脑室内出血是

(四)坏死性小肠结肠炎

坏死性小肠结肠炎患儿中约有90%以上为

(五)

足月小样儿大多与孕母营养不良、胎盘功能不全、多胎、宫内感染等有关,与

一般无需通过辅助检查鉴别。

1. 积极防治母亲有关的并发症,从妊娠早期开始定期做好产前检查。

2. 孕母需保持较好的心态,紧张、焦虑和抑郁与自然

3. 避免生殖道感染,形成良好的生活方式,不喝酒、不主动或被动吸烟。

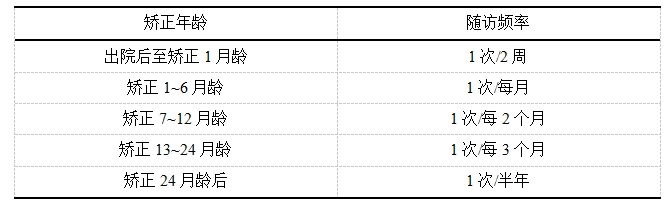

(一)随访频率

对于低危

表4 高危

(二)随访内容

1. 体格生长发育评估

随访期间定期对

2. 喂养指导

随访医生可参考文献《

(1)母乳喂养评估与指导:首选母乳喂养,持续喂养至少6月龄以上。

(2)非强化营养:首选纯母乳喂养,注意补充多种维生素、钙、铁、锌等营养素,并合理指导乳母均衡膳食。不能母乳喂养或母乳不足时,及时补充

(3)强化营养:按矫正年龄的体重,适于胎龄儿<第25百分位数、小于胎龄儿<第10百分位数的所有

(4)食物转换:一般在矫正4~6月龄时开始逐渐加入泥糊状及固体食物。食物转换方法参照《儿童喂养与营养指导技术规范》。

3. 营养素补充

(1)维生素A、D和钙、铁、锌补充:出院后继续补充维生素D800~1000U/d,

出生3个月后减量为400U/d,直至2岁,补充量包括配方奶及母乳强化剂中的含量;同时注意酌情补充维生素A、钙和锌。

(2)铁剂补充:

4. 神经功能发育及智力发育评估

(1)一般是按照“0~6岁儿童心理行为发育问题征象筛查表”进行发育监测。发育监测未发现异常者,新生儿行为神经测定评估,在矫正胎龄 40 周以后检测,有助于发现

(2)所有

5. 特殊检查

依据《

1. 居家护理时,需注意防止窒息、呛奶、高坠等情况发生。

2. 合理喂养,避免感染,提供适宜的睡眠环境,按要求进行预防接种。

3. 密切观察患儿生长发育情况,定期于医院随访。

本站内容仅供医学专业人士参考

不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅

©医知源 版权所有,未经许可,不得以任何形式对医知源内容和插图进行转载使用。

长按文字

长按文字