面神经炎即特发性面神经麻痹(idiopathic facial palsy,IFP)或贝尔麻痹(Bell’s palsy,BP),是指发生在茎乳孔以上面神经管内段的一种原因不明的急性起病的非特异性炎症[1],是引起周围性面瘫的常见原因。

该病虽然有一定的自愈率,且临床治疗费用较低,但仍有部分病人经治疗后遗留不同的程度的面瘫,造成一定程度上的心理焦虑及反复住院导致医疗费用增加。

早期、及时诊断,尽早使用激素或联合抗病毒药物,加强康复训练,综合治疗,提高治愈率,减少后遗症。

面神经炎即特发性面神经麻痹(idiopathic facial palsy,IFP)或贝尔麻痹(Bell’s palsy,BP),是指发生在茎乳孔以上面神经管内段的一种原因不明的急性起病的非特异性炎症[1],是引起周围性面瘫的常见原因。

国外报道发病率为( 11.5~53.3)/10万[2],发病年龄及性别无差异。

该病虽然有一定的自愈率,且临床治疗费用较低,但仍有部分病人经治疗后遗留不同的程度的面瘫,造成一定程度上的心理焦虑及反复住院导致医疗费用增加。

该病有一定的自限性,有报道如果不进行干预,大约70%的患者将完全康复,急性期使用类固醇,痊愈率达90%以上[3]。

洪青[4]曾报道一家系五例面神经麻痹的病例,并认为家族性面神经麻痹患者往往合并有早发高血压家族史,且其发病年龄无规律性,临床疗效普遍较差。

邱峰等[5]对家族性面神经麻痹的谱系图进行了描述,认为它是常染色体显性遗传,特点是低外显率或可变外显率。

Christian[6]报道了一例三代家系的IFP,并使用高分辨率染色体微阵列分析,认为该病例为常染色体显性遗传,且外显率较高,但目前易感位点尚未能检测到,需要进一步应用全基因组外显子组进行测序。

Vianna等[7]通过测量健康者与IFP患者面神经管在鼓室及乳突段水平的直径,发现IFP组患者面神经管的平均直径明显小于健康对照组,因面神经管的横截面形状是多变的,常见为圆形、椭圆形,因此测量横截面积比测量面神经管的直径更准确。

Ozan等[8]通过对IFP患者的健侧面神经管和患侧面神经的横截面积对比,发现IFP患者面神经管的横截面积较健侧的面积小,且对比差异有统计学意义。因此,面神经管狭窄的患者当面神经

近年来的临床研究和基础研究均提示IFP与病毒感染有关,特别是

Nakamura 等[10]通过对IFP患者血清中HSV-1滴度测定发现较健康组患者血清 HSV-1 抗体滴度水平明显升高。更有学者曾经在IFP患者的耳部疱疹中分离出HSV-2。

Lackner等[11]使用自动化DNA 提取和实时PCR技术在IFP患者口腔液体中检出HSV-1 DNA。Mulkens等[12]对IFP患者行面神经减压术时,对IFP患者面神经组织进行活检,并从面神经外膜中分离出了HSV-1。以上均提示IFP的发生与HSV-1、HSV-2有密切关系。

近年来研究显示,IFP发病与循环免疫细胞介导的免疫炎性反应有关,CD4+T淋巴细胞与IFP密切相关,杨婷婷等[13]通过对IFP患者及健康组患者的外周血中CD4+记忆性T细胞(CD4+Tm)亚群、中性粒细胞/淋巴细胞(NLR)及血小板/淋巴细胞(PLR)的水平,发现IFP患者CD4+TEM细胞及NLR表达水平明显升高,而其表达水平对面神经髓鞘的影响尚需要进一步研究。

IFP在各个季节均可发生,但临床中冬春季节多发,提示低温度及温度急剧变化可能诱发IFP,有研究表明[14]IFP在寒冷暴露和昼夜日温差较大的地方发病率增加,这表明温度的急剧变化可能诱发面瘫。

面神经管内或茎乳孔内的面神经在各种病因的作用下发生

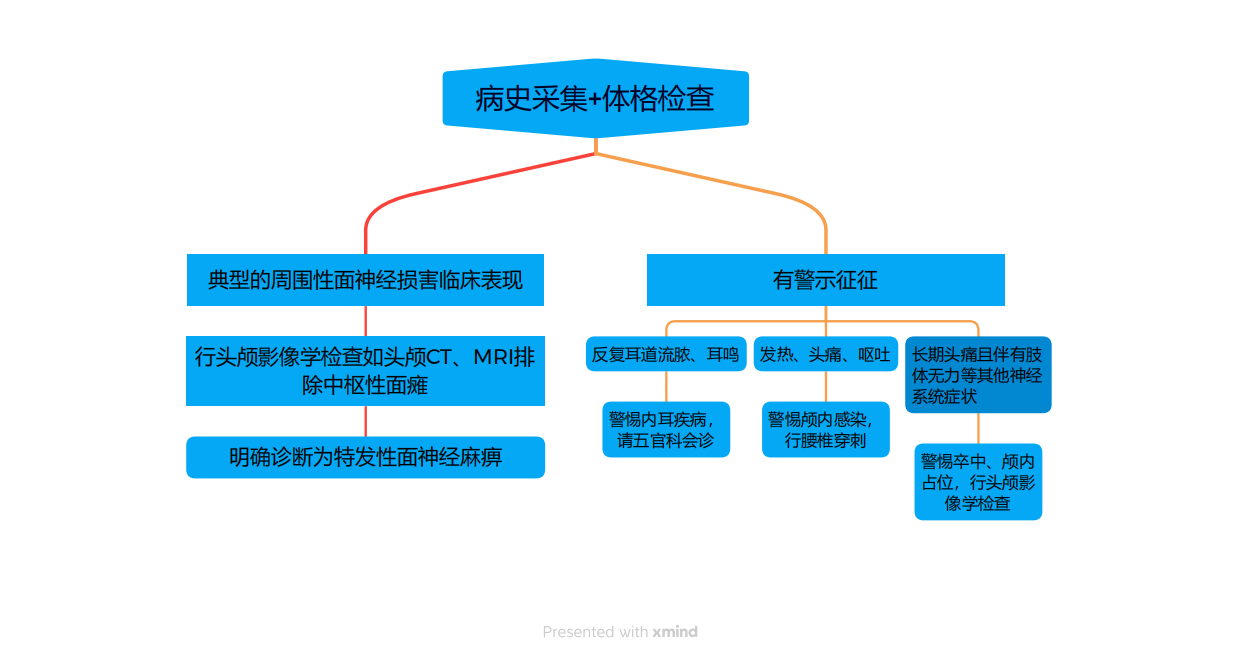

IFP的诊断相对比较容易,一般在患者感冒、受凉后或无明显诱因突然出现口角歪斜,吃饭夹食,喝水漏水等周围性面神经麻痹的症状,且无肢体麻木、无力、言语不利等中枢神经损害表现即可初步诊断,头颅影像学检查可协助排除中枢性面瘫,

图1 诊断流程图[10]

重点询问起病前有无受凉、感冒、熬夜、劳累等诱发因素。

重点询问有无糖尿病等引起免疫功能低下的疾病病史。

重点询问有无特殊地区旅居史,如夏季蜱虫多发区域。

重点询问直系亲属中有无相同疾病病史。

主要表现为面部表情肌肉运动障碍,多于起病3 d左右疾病迅速进展,病情进展最严重,可出现受累侧闭目、皱眉、鼓腮、示齿不能,口角向对侧歪斜。

a. 可伴有受累侧耳后疼痛或乳突疼痛。

b. 可伴有舌前2/3味觉消失,听觉过敏(指声音敏感度异常),泪液、唾液分泌障碍。

c. 可出现角膜损伤。

观察额纹及鼻唇沟是否变浅,眨眼次数是否减少或眨眼时眼睑是否不能完全闭合,口角是否低垂或歪向一侧。

嘱病人作皱额、闭眼、露齿、鼓腮或吹哨动作,比较两侧的对称性。面神经功能受损时会出现患侧额纹、鼻唇沟变浅或消失,闭目无力或眼睑不能完全闭合等。

将不同味感的物质以棉签涂于舌面不同部位测试味觉,面神经损害者则舌前2/3味觉丧失或减退。

部分患侧会出现重听,听觉过敏,听到的声音比对侧音量大等。

对于IFP患者不建议常规进行化验、影像学和神经电生理检查。

因IFP属周围性面瘫,需要与中枢性面瘫鉴别的患者,优先选择头颅CT或头颅MRI检查。

如无法进行MRI或疑似骨性病变,可选择头部和颞骨高分辨率增强CT检查。

对于急性发病的面瘫患者且初始影像学检查结果为阴性,若在7个月内仍存在完全性弛缓性麻痹,应复查影像学,以评估是否存在缓慢生长的肿瘤。若是复查影像学仍无法诊断时,需进行腮腺活检[16]。

头颅CT或MRI可排除大多数颅内器质性病变引起的不典型中枢性面瘫。

对大部分接受神经影像学检查的患者,推荐进行脑MRI钆增强扫描,以评价面神经和腮腺状况。

适用人群:

患者经常规内科治疗效果不佳,需要判断患者预后与患者进行沟通时。

一般情况下患侧面神经复合肌肉动作电位波幅较健侧降低,异常自发电位多见于发病1~2周后。最大复合肌肉动作电位(compound muscle action potential,CMAP)波幅不足对侧10%,针极

IFP诊断标准参考《中国特发性面神经麻痹诊治指南》[14],同时满足以下三个条件,可诊断为IFP:

1.急性起病,通常3d左右达到高峰。

2.单侧周围性面瘫,伴或不伴耳后疼痛、舌前味觉减退、听觉过敏、泪液或唾液分泌异常。

3.排除继发原因。

IFP具有一定的自愈性[18],因此该病一般无危险性。

可按发病后的时间进行疾病分期[19]:

①急性期:发病15d以内。

②恢复期:发病16 d~6月。

③后遗症期:发病6月以上。

可用于IFP临床分级和功能评估的量表如下[19]:

①House-Brackmann面神经瘫痪分级、Burres-Fisch面神经评分和 Sunnybrook (多伦多) 面神经评定系统,可用于面瘫运动功能评价。

②面部残疾指数(FDI)量表可用于面瘫生活质量评价。

③面瘫自身健侧对照评分法可用于面瘫病(IFP)中医症状疗效标准。

共病

恢复不完全的患者常可合并患侧

该病鉴别诊断并不困难,根据周围性面瘫与中枢性面瘫的临床特点一般可明确鉴别,但需要与其他引起周围性面瘫的疾病相鉴别。

是一组免疫诱导的急性炎性脱髓鞘性周围神经病,但部分病例可表现为双侧周围性面瘫,该病起病前往往有

脑脊液检查往往见蛋白-细胞分离现象[20]。

是经蜱虫传播的伯氏螺旋体感染引起的疾病,可出现面神经麻痹,患者常有蜱虫多发地旅居史,同时患者常伴有游走性红斑或关节炎病史。

可应用病毒分离及血清学试验验证。

患者一般有糖尿病病史,且发病时多伴有其他颅神经损害,如动眼神经、外展神经损害等。

如桥小脑角肿瘤、转移瘤、

经头颅影像学检查可明确。

一般为头面部感染如腮腺炎、下颌化脓性淋巴结炎、中耳炎等,但除周围性面瘫表现外尚有原发病的特殊临床表现。

易误诊人群

老年人、病史描述不清、临床症状不典型患者。

本病被误诊为其他疾病

其他周围神经病:糖尿病性神经病、吉兰-巴雷综合征。

其他疾病被误诊为本病

1. 颅内占位:桥小脑角肿瘤、

2. 其他周围神经病:急性吉兰-巴雷综合征、糖尿病性神经病变。

避免误诊的要点

1. 详细询问病史,主要是发病前是否有诱因、病情进展的快慢及既往疾病史、旅居史等。

2. 严格的体格检查,主要是鉴别周围性面瘫和中枢性面瘫。

3. 对临床表现不典型的,及时行头颅影像学检查及相关实验室检测以排除其他疾病。

(一)药物预防

该病的发生无特定的人群及季节,无明确诱发该疾病的危险因素,因此一般无需药物预防。

(二)生活方式

冷暖交替季节注意防寒保暖,日常生活中避免劳累、过度熬夜等。

(一)抬眉训练

每次10~20次,每天5次左右。

(二)闭眼训练

两眼同时闭合10~20次,每天5次左右(注:如不能完全闭合眼睑,可用指腹沿眶下缘轻轻按摩,再用力闭眼10次)。

(三)耸鼻训练

每次10~20次,每天5次左右。

(四)示齿(张嘴露齿)训练

每次10~20次,每天5次左右。

(五)努嘴训练

每次10~20次,每天5次左右。

(六)鼓腮训练

每次10~20次,每天5次左右[33]。

(一)随访的目的与意义

对患者面瘫恢复情况进行随访评估,及时与患者沟通病情并调整治疗方案。

(二)随访方法和随访时间

一般采用门诊随访的方式,每间隔1周随访1次,直至患者治愈。

(三)不同类型患者随访方案

对急性IFP患者开展随访,核实面肌无力恢复情况,观察眼部并发症,并确定是否需转诊至多学科面神经诊所[34]。IFP患者肌无力在发病后1~2日达高峰,恢复期时长和速度各异。一般在3周内稳定,2~3个月内改善。若3周后肌无力加重或出现新的神经症状(如复视、面部麻木和

发病3~4个月后仍未完全恢复者可能存在面肌无力、肌张力过高、联带运动、眼闭合不全、眉下垂和鼻瓣塌陷等问题[3]。随访对眼部护理、心理支持和长期后遗症管理极为重要。3~4个月内若面部功能部分未恢复,IFP诊断受到质疑。对于这类患者,如未进行成像检查,应采用头部MRI和CT对面神经进行全程成像。运动神经传导检查和

(一)生活起居

1. 避免夏季直接面对空调吹冷风,冷热交替季节注意面部保暖。

2. 保持口腔清洁,餐后漱口,每日刷牙。

(二)饮食调护

进食宜富含营养,避免暴饮暴食等。

(三)疾病科普

1. 告知患者发生面瘫时应及时至正规医院就诊,避免误诊误治。

2. 告知患者该病具有一定的自愈性,经规范治疗一般可恢复,避免过度紧张。

本站内容仅供医学专业人士参考

不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅

©医知源 版权所有,未经许可,不得以任何形式对医知源内容和插图进行转载使用。

长按文字

长按文字