[1]国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 麻疹诊疗方案(2024年版). 国际流行病学传染病学杂志. 2024. 51(6): 361-364.

查看更多

[2]Pomerance Herbert H.Nelson Textbook of Pediatrics[J].Arch Pediatr Adolesc Med,1997,151(3):324.

[3]Hickman Carole J,Hyde Terri B,Sowers Sun Bae, et al.Laboratory characterization of measles virus infection in previously vaccinated and unvaccinated individuals[J].J Infect Dis,2011,204 Suppl 1:S549-558.

[4]Rosen Jennifer B,Rota Jennifer S,Hickman Carole J, et al.Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York City, 2011[J].Clin Infect Dis,2014,58(9):1205-1210.

[5]Feigin RD Cherry JD,Demmler-Harrison GJ et al.Textbook of Pediatric Infectious Diseases[M].6 ed.Philadelphia:Saunders,2009:2427.

[6]Leuridan E,Hens N,Hutse V, et al.Early waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination: longitudinal study[J].BMJ,2010,340:c1626.

[7]Chen R T,Markowitz L E,Albrecht P, et al.Measles antibody: reevaluation of protective titers[J].J Infect Dis,1990,162(5):1036-1042.

[8]Schaffner W,Schluederberg A E,Byrne E B.Clinical epidemiology of sporadic measles in a highly immunized population[J].N Engl J Med,1968,279(15):783-789.

[9]Cherry J D,Feigin R D,Lobes L A Jr, et al.Urban measles in the vaccine era: a clinical, epidemiologic, and serologic study[J].J Pediatr,1972,81(2):217-230.

[10]Bolotin Shelly,Osman Selma,Hughes Stephanie L, et al.In Elimination Settings, Measles Antibodies Wane After Vaccination but Not After Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis[J].J Infect Dis,2022,226(7):1127-1139.

[11]黄国英,孙锟,罗小平.儿科学[M].第10版.北京:人民卫生出版社,2024.

[12]Moss WJ. Measles. Lancet. 2017. 390(10111): 2490-2502.

[13]Hübschen JM, Gouandjika-Vasilache I, Dina J. Measles. Lancet. 2022. 399(10325): 678-690.

[14]Goodson JL, Seward JF. Measles 50 Years After Use of Measles Vaccine. Infect Dis Clin North Am. 2015. 29(4): 725-43.

[15]刘倩倩, 唐林, 温宁等. 中国2020年麻疹流行病学特征. 中国疫苗和免疫. 2022. (002): 028.

[16]刘斯宇, 刘倩倩, 李玖洪等. 中国2021-2022年麻疹流行病学特征. 中国疫苗和免疫. 2024. 30(1): 29-33.

[17]马超, 郝利新, 温宁等. 中国2019年麻疹流行病学特征. 中国疫苗和免疫. 2020. 26(5): 493-497.

[18]卢亦愚, 董红军, 莫世华. 麻疹. 2016. 北京. 人民卫生出版社. 163-168.

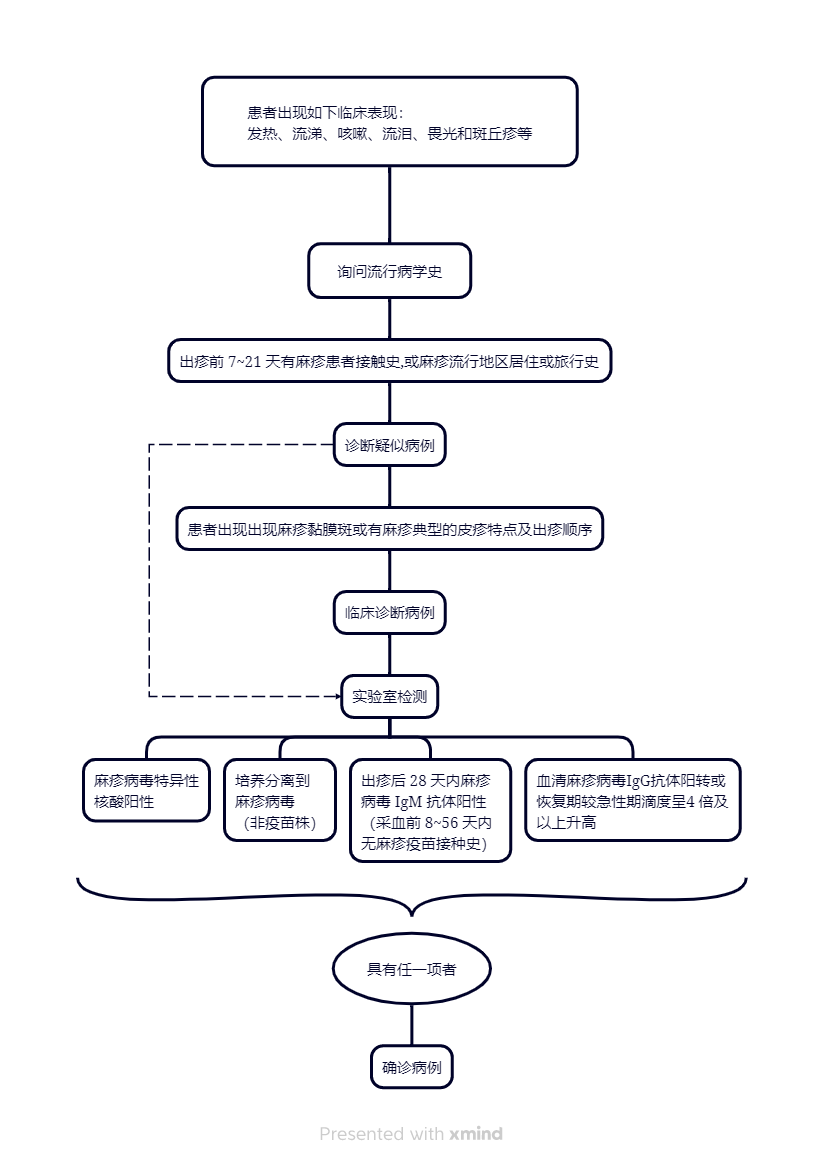

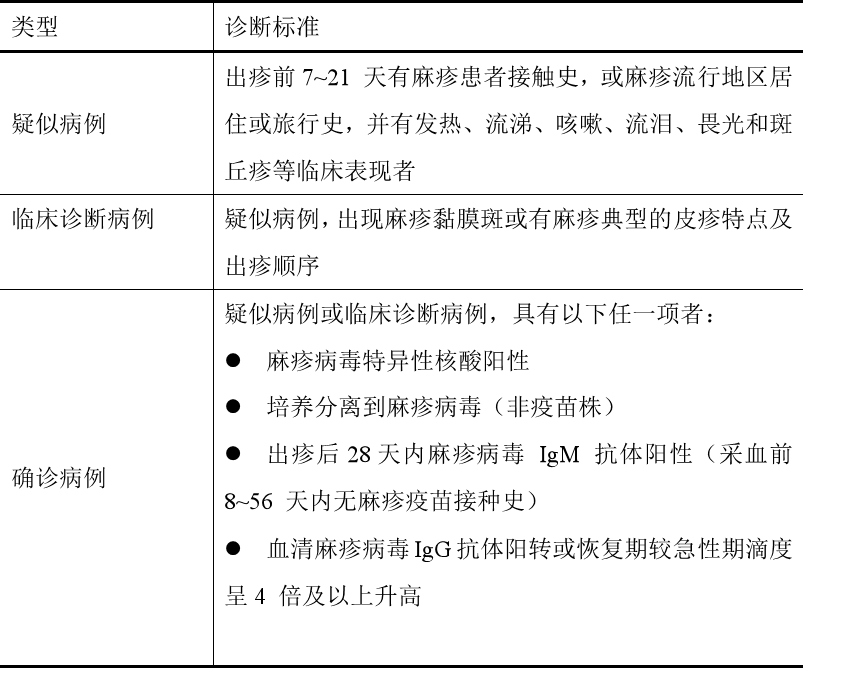

[19]麻疹诊断 :中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.

[20]Minta Anna A,Ferrari Matt,Antoni Sebastien, et al.Progress Toward Measles Elimination - Worldwide, 2000-2022[J].MMWR Morb Mortal Wkly Rep,2023,72(46):1262-1268.

[21]吴升华.儿科住院医师手册[M].第4版.江苏:江苏凤凰科技出版社,2021:10.

[22]Madhi Shabir A,Levine Orin S,Hajjeh Rana, et al.Vaccines to prevent pneumonia and improve child survival[J].Bull World Health Organ,2008,86(5):365-372.

[23]Kabra Sushil K,Lodha Rakesh.Antibiotics for preventing complications in children with measles[J].Cochrane Database Syst Rev,2013,2013(8):CD001477.

[24]Ferren Marion,Horvat Branka,Mathieu Cyrille.Measles Encephalitis: Towards New Therapeutics[J].Viruses,2019,11(11):1017.

[25]Johnson R T,Griffin D E,Hirsch R L, et al.Measles encephalomyelitis--clinical and immunologic studies[J].N Engl J Med,1984,310(3):137-141.

[26]Griffin Diane E.Measles virus and the nervous system[J].Handb Clin Neurol,2014,123:577-590.

[27]Tenembaum Silvia,Chamoles Nestor,Fejerman Natalio.Acute disseminated encephalomyelitis: a long-term follow-up study of 84 pediatric patients[J].Neurology,2002,59(8):1224-1231.

[28]Bellini William J,Rota Jennifer S,Lowe Luis E, et al.Subacute sclerosing panencephalitis: more cases of this fatal disease are prevented by measles immunization than was previously recognized[J].J Infect Dis,2005,192(10):1686-1693.

[29]Sun X,Burns J B,Howell J M, et al.Suppression of antigen-specific T cell proliferation by measles virus infection: role of a soluble factor in suppression[J].Virology,1998,246(1):24-33.

[30]Ackerman Alice D,Singhi Sunit.Pediatric infectious diseases: 2009 update for the Rogers' Textbook of Pediatric Intensive Care[J].Pediatr Crit Care Med,2010,11(1):117-123.

[31]Lo Vecchio Andrea,Cambriglia Maria Donata,Bruzzese Dario, et al.Vitamin A in Children Hospitalized for Measles in a High-income Country[J].Pediatr Infect Dis J,2021,40(8):723-729.

[32]Dixon Meredith G,Ferrari Matt,Antoni Sebastien, et al.Progress Toward Regional Measles Elimination - Worldwide, 2000-2020[J].MMWR Morb Mortal Wkly Rep,2021,70(45):1563-1569.

[33]Bello Segun,Meremikwu Martin M,Ejemot-Nwadiaro Regina I, et al.Routine vitamin A supplementation for the prevention of blindness due to measles infection in children[J].Cochrane Database Syst Rev,2016,2016(8):CD007719.

[34]Lecciones J A,Abejar N H,Dimaano E E, et al.A pilot double-blind, randomized, and placebo-controlled study of orally administered IFN-alpha-n1 (Ins) in pediatric patients with measles[J].J Interferon Cytokine Res,1998,18(9):647-652.

[35]Jones C E,Dyken P R,Huttenlocher P R, et al.Inosiplex therapy in subacute sclerosing panencephalitis. A multicentre, non-randomised study in 98 patients[J].Lancet,1982,1(8280):1034-1037.

[36]Anlar B,Yalaz K,Oktem F, et al.Long-term follow-up of patients with subacute sclerosing panencephalitis treated with intraventricular alpha-interferon[J].Neurology,1997,48(2):526-528.

[37]Gascon Generoso G.Randomized treatment study of inosiplex versus combined inosiplex and intraventricular interferon-alpha in subacute sclerosing panencephalitis (SSPE): international multicenter study[J].J Child Neurol,2003,18(12):819-827.

[38]Philips Leanne,Young Megan K,Wallace Janet, et al.Clinical experience of intramuscular immunoglobulin for measles prophylaxis in children: Is it practical?[J].J Paediatr Child Health,2020,56(3):364-366.

[39]Roy Moulik Nirmalya,Kumar Archana,Jain Amita, et al.Measles outbreak in a pediatric oncology unit and the role of ribavirin in prevention of complications and containment of the outbreak[J].Pediatr Blood Cancer,2013,60(10):E122-124.

[40]申昆玲,张国成,尚云晓,等.重组人干扰素-α1b在儿科的临床应用专家共识[J].中华实用儿科临床杂志,2015.

[41]Bester Johan Christiaan.Measles and Measles Vaccination: A Review[J].JAMA Pediatr,2016,170(12):1209-1215.

长按文字

长按文字