小儿

小儿

小儿

小儿

小儿

小儿

临床上按照体温高低、

以腋温为准, 37.5~38.0℃。

以腋温为准,38.1~38.9℃;

以腋温为准39.0~40.9℃;

以腋温为准≥41.0℃

低热持续1个月以上。

体温恒定地维持在39.0~40.0℃以上,达数天或数周,24h内体温波动范围≤1.0℃。

体温常>39.0℃,波动幅度大,24h内体温波动范围>2.0℃,但均在正常水平以上。

体温骤升达高峰后持续数小时,又迅速降至正常水平,无热期(间歇期)可持续1天至数天,如上述高热期与无热期反复交替出现。

体温逐渐上升达≥39.0℃,持续数天后又逐渐下降至正常水平,持续数天后又逐渐升高,如上述反复多次。

体温急剧上升至≥39.0℃ ,持续数天后又骤然下降至正常水平,高热期与无热期各持续若干天后规律性交替一次。

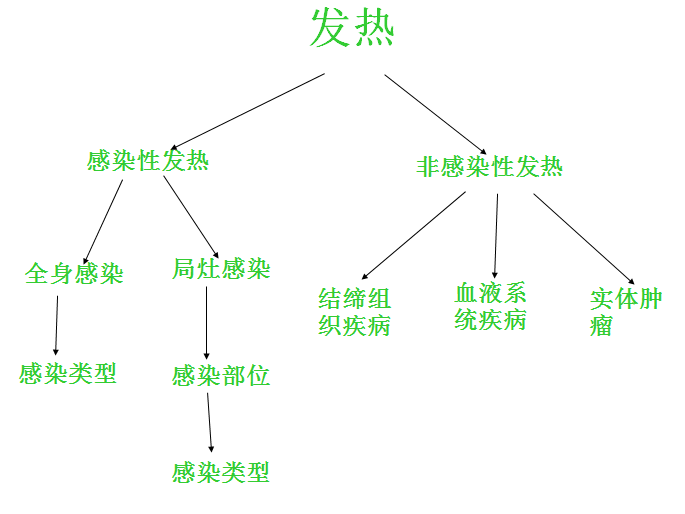

由细菌、病毒等病原体感染引起的全身性或局灶性感染性疾病所引起的

是由多种疾病(如内分泌疾病、结缔组织病)以及物理因素(如中暑)等所引起的

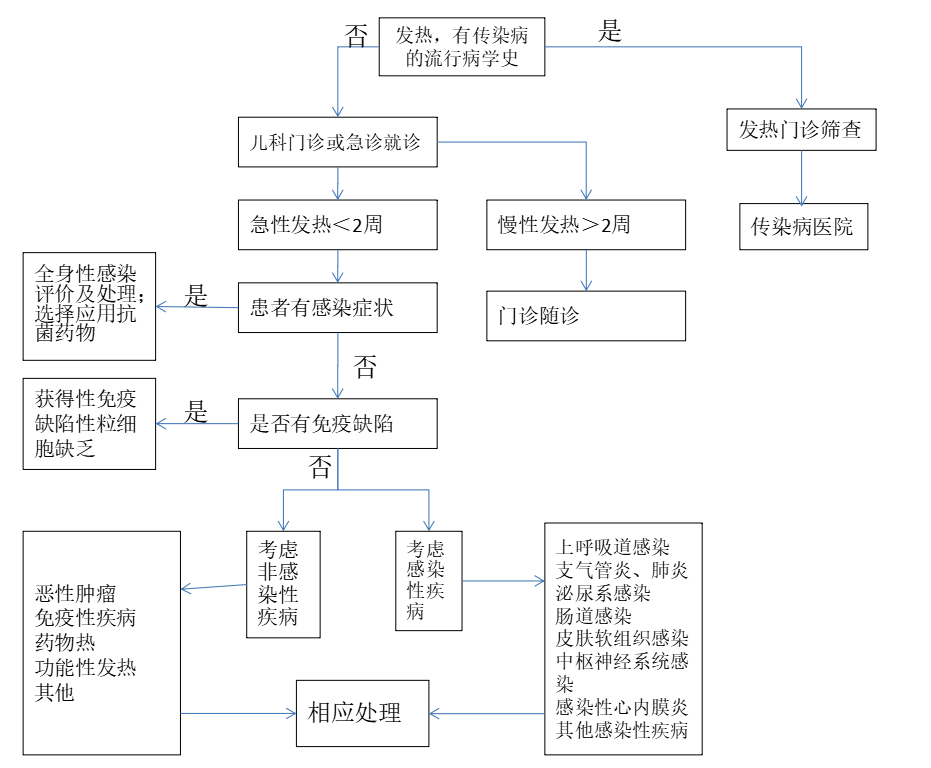

图1 儿童常见

(一)感染性

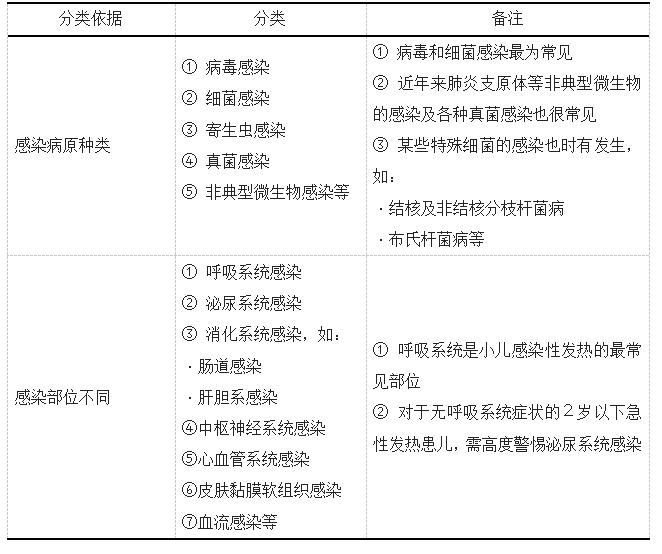

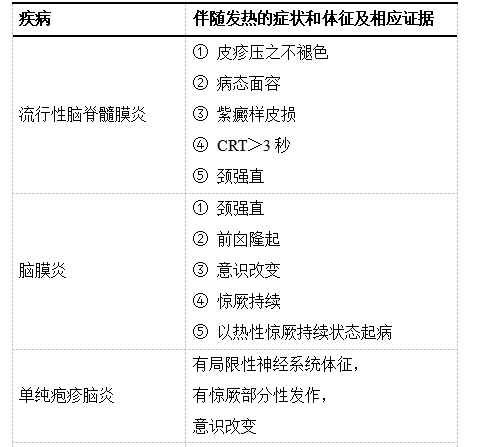

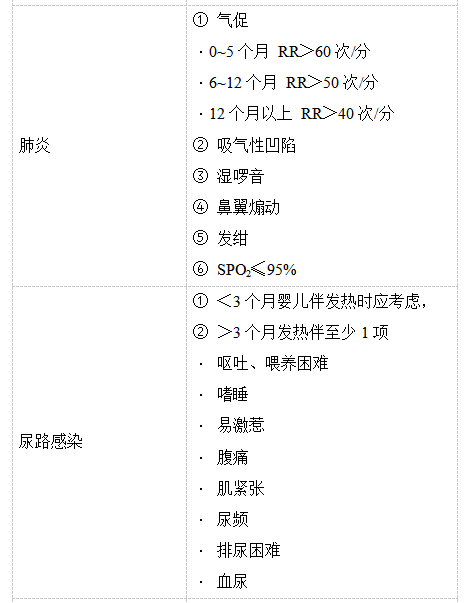

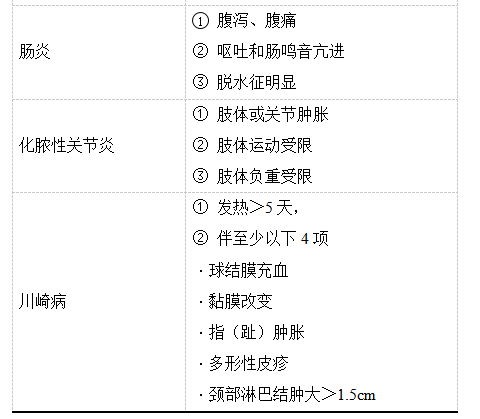

表1 感染性

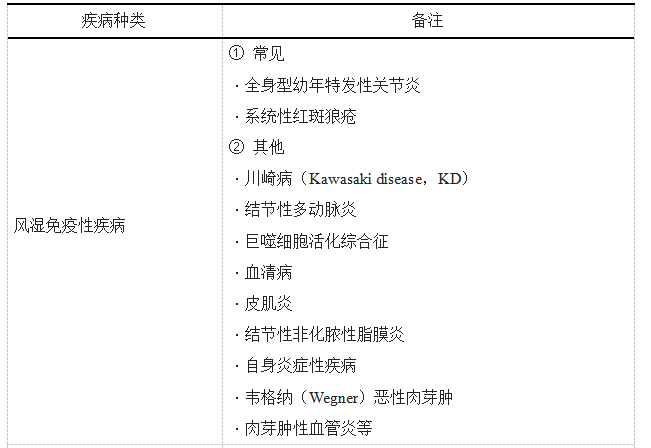

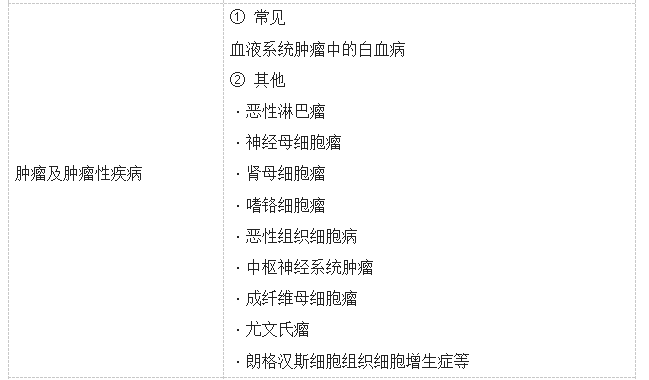

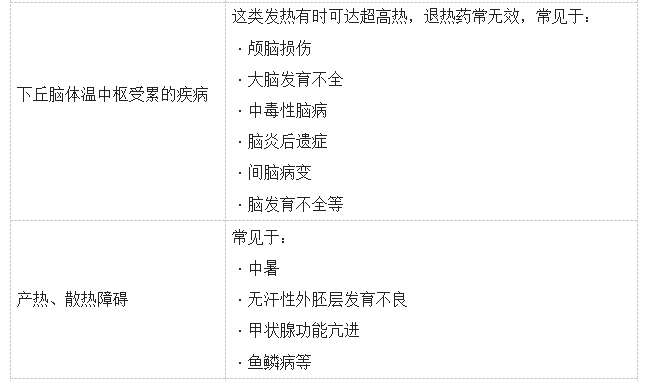

表2 非感染性

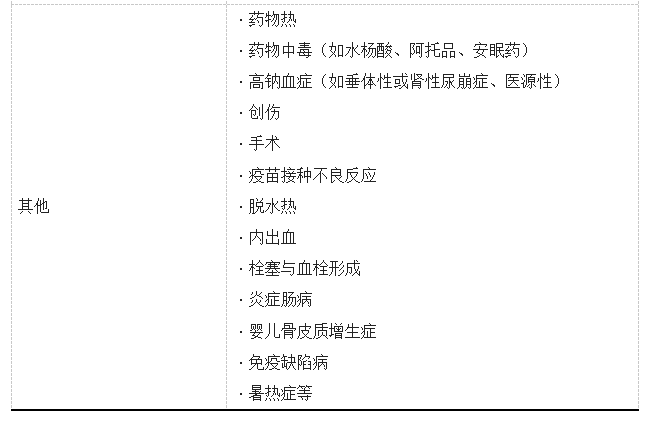

(一)体温上升的的发生机制

小儿

EP可通过血脑屏障转运入脑或经终板血管器作用于位于视前区下丘脑前部的体温调节中枢,引起体温升高[1,3]。

根据来源不同,

外致热原和/或某些体产物,以及细胞因子和其他炎症过程,诱导巨噬细胞、内皮细胞和网状内皮系统产生并分泌内生致热源细胞因子到循环中。这些致热源因子诱导下丘脑合成前列腺素E2(PGE2)。此外,微生物毒素作为下丘脑中Toll样受体(TLRs)的配体,刺激下丘脑合成PGE2。

PGE2将下丘脑的恒温设定点提高到

(二)体温下降的的发生机制

皮质类固醇减少致热细胞因子的外周合成,而退烧药减少大脑中的PGE2水平。丹曲林直接抑制产热[1,3,5]。

图1

小儿

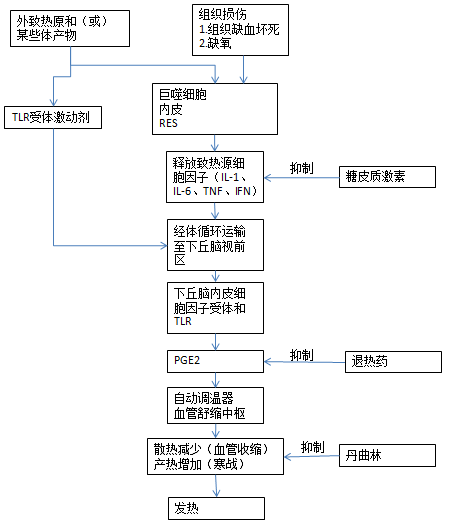

图1儿童

通过问诊与查体收集小儿

1. 询问起病的缓急、病程长短、伴随症状,包括:

(1)

(2)第一次

(3)出现

(4)跟孩子交流或是观察中,有无发现其他不舒服。

(5)有无进行过缓解的措施以及结果如何。

(6)个人感觉症状的发生可能和哪些因素相关。

(7)是否伴有其他症状。

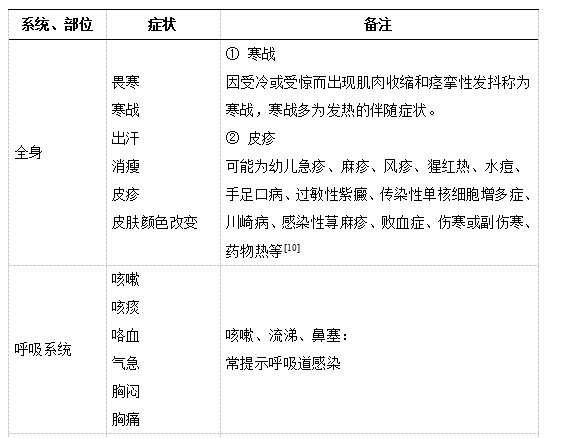

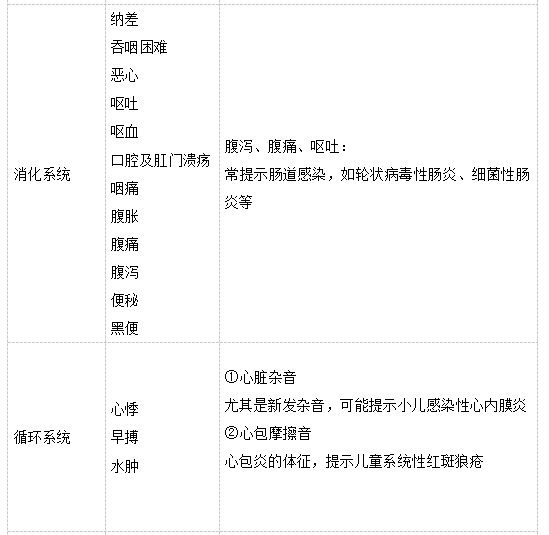

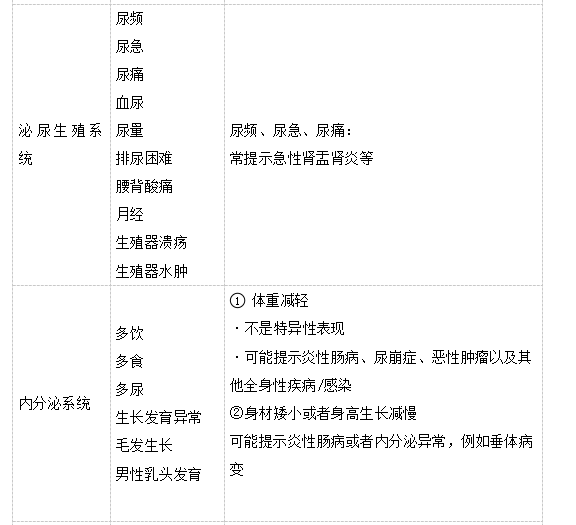

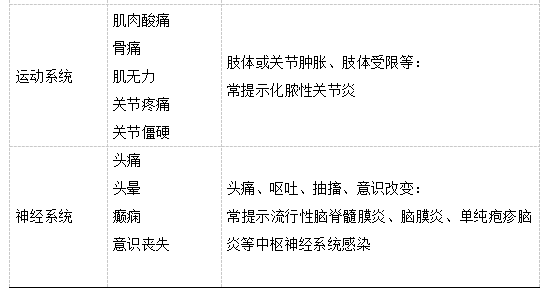

2. 询问是否存在某个器官、系统感染的表现,包括:

(1)询问有无

(2)询问有无尿频、尿急、尿痛(泌尿系感染)。

(3)询问有无腹痛、

(4)询问有无

3. 询问在院外治疗情况,是否正规抗感染治疗、是否用过激素及其他非甾体内退热药。包括:

(1)近期有无服用药物。

(2)近期有无使用抗感染类药物。

(3)近期有无使用

(4)近期有无使用布洛芬、对乙酰氨基酚等解热镇痛药。

1. 询问是否曾经患过其他疾病。

2. 询问基础身体情况、用药情况等。

3. 询问有无发

4. 询问有无免疫缺陷、遗传代谢性疾病史。

询问有流行病地区旅居史[7-9],如:

(1)有无新型冠状病毒性肺炎流行地区旅居史。

(2)有无

表3

1. 首先应观察患儿的神态、精神状态、面容等,还要了解患儿的血压、呼吸、脉搏等生命体征。

2. 注意患儿的皮肤有无

3.

1. 要注意淋巴结的部位、大小、压痛、活动度等。

2. 应注意腹部压痛的位置,有无肌紧张及反跳痛,肠鸣音情况以及肝脾是否肿大,有无

1.注意呼吸系统有无

2.注意循环系统有无

注意肾区有无压痛、叩痛等。

(1)3月龄以下

(2)3月龄以上的

(1)

(2)白细胞增多,以中性粒细胞为主,提示细菌感染的风险增加。

(3)淋巴细胞增多见于猫抓病、

(4)淋巴细胞减少见于布鲁氏菌病、

(5)嗜酸性粒细胞增多提示寄生虫或真菌感染、过敏性疾病、肿瘤等疾病。

(6)血小板增多见于

(7)血小板减少见于

(1)是小儿

(2)CRP的升高可帮助排除因药物、应激等人为因素引起

病因不明急性

PCT>2ng/mL时提示细菌感染可能性大。

PCT是鉴别病毒感染和细菌感染的理想指标。

(1)3月龄以下

(2)3月龄以上的

(1)脓尿和菌尿:尿路感染。

(2)

可判断是否存在尿路感染相关疾病,如

如果存在

1. 粪便见白细胞增多、脓球、血便或粪便培养阳性,可能提示细菌性肠炎。

2.

通过粪便性状、显微镜检查或是化学检查等来确定消化系统是否有炎症或者微生物感染。

(1)3月龄以下

(2)3月龄以上的

(3)3月龄至3岁病因不明急性

(1)常规

(2)厌氧

可以对病原微生物的诊断提供帮助。

(1)3月龄以下

(2)3月龄以上的

胸片上的异常发现可能提示诊断:

(1)浸润性肺炎。

(2)淋巴结病:结核病、淋巴瘤。

(3)纵隔肿块:白血病、淋巴瘤、神经源性肿瘤、横纹肌肉瘤。

(4)小结节状密度:

诊断是否有肺部感染及

必要时。

1.

2.

3. 尿素氮和肌酐升高可能提示肾功能损害(如

4. 肝转氨酶升高可能是无特征性病毒感染(如

获取血清电解质、尿素氮、肌酐和肝转氨酶,以评估肾脏和/或肝脏受累情况

必要时。

如怀疑肝胆疾病时,腹部B超检查可见异常。

协助判断是否有病灶。

在常规的辅助检查不能获得明确的线索时,可以考虑PET-CT检查[12]。

阳性PET结果具有较大的病灶指向性意义。

可以获得隐藏的

对于高热原因不明确,或使用抗生素无效的患儿,医生可能选择淋巴结活检,骨髓活检等。

可见特征性改变。

辅助诊断是否有白血病、淋巴瘤等疾病。

有如下情况时需行腰椎穿刺检查:

(1)<1月龄的患儿,病因未明的

(2)1~3月龄患儿一般状况差、白细胞< 5×109/L或>15×109/L。

(3)怀疑有颅内感染。

脑脊液可以特征性改变,或培养见病原菌生长。

可协助病毒性脑炎、细菌性脑炎等中枢神经系统感染的诊断。

1. 具有不针对特定病原微生物、高通量、检测速度快(出报告时间<48小时)、覆盖病原微生物范围广的优势,但成本较高。

2. 通过独立的病原体特异性技术确认后,NGS结果的可信度将大大提高[13]。

样本质量控制及设备试验条件的标准未规范,检测结果的科学判读无统一标准。

NGS是一种能够广泛性诊断病原微生物的有用工具,可用于临床感染性疾病的诊断。

在临床实践中,我们通常将肛温达到或超过38℃(100.4℉)或腋温达到或超过37.5℃(99.5℉)定义为

小儿

①热度高低与疾病轻重程度不一定平衡。

②婴幼儿对高热有耐受力,年长儿耐受力差。

③部分患儿(6月~6岁)高热时可伴惊厥。

对于小儿

1. 小儿

首先应评估有无可能危及生命的临床表现,可以从患儿的精神、情绪、进食、活动及睡眠等多个维度进行,对

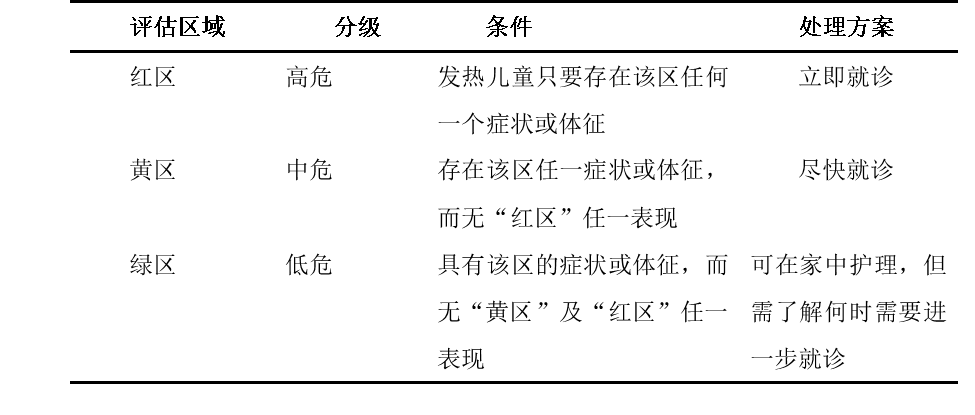

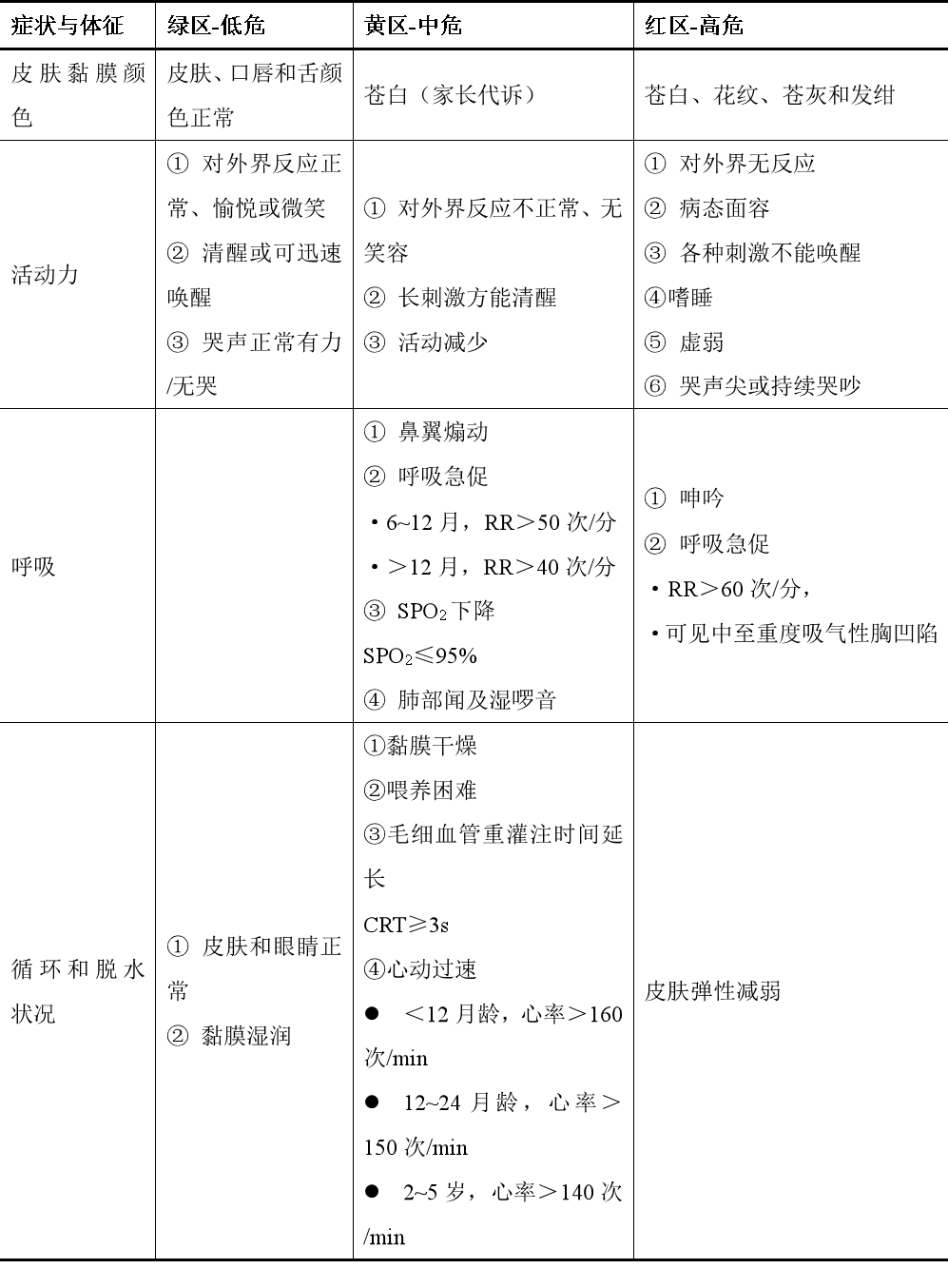

参照NICE2019,可采用交通信号灯标志来进行

表4-1 小儿

表4-2 小儿

注:RR:呼吸频率;SPO2:血氧饱和度;CRT:毛细血管充盈实验;CRP:C反应蛋白;a有些免疫接种可引起3个月以下儿童

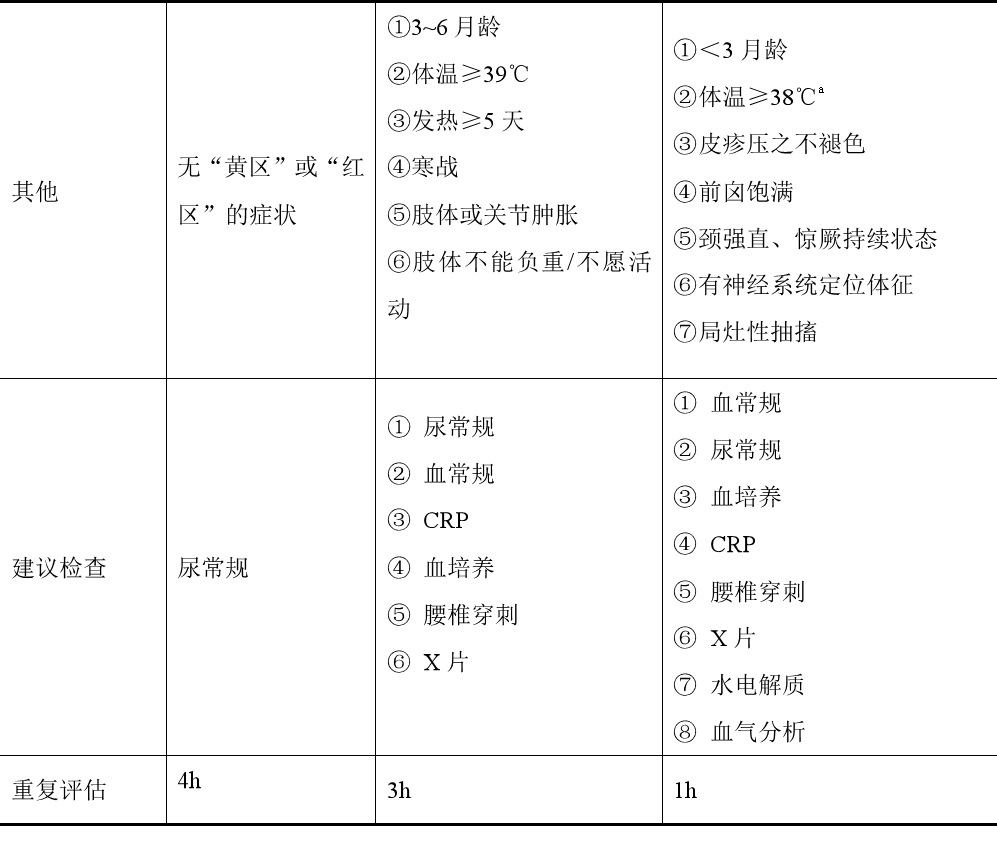

2. 60天以下的

对于60天以下的

表5 耶鲁婴儿观察评分(YIOS)[11]

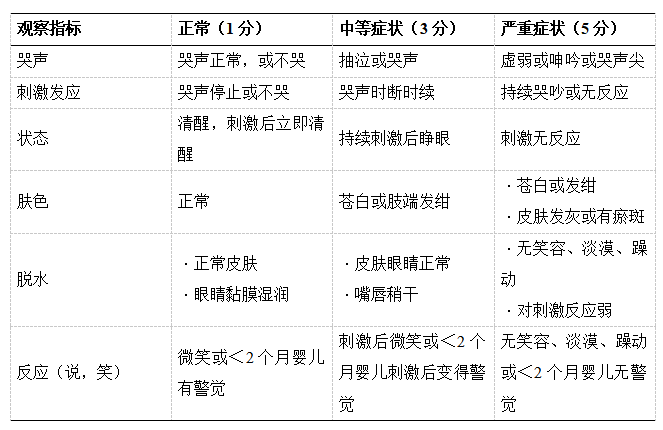

3. 提示

表6 提示严重疾病的相应症状和体征[1,9]

注:RR:呼吸频率;SPO2:血氧饱和度;CRT:毛细血管充盈实验

儿童

本站内容仅供医学专业人士参考

不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅

©医知源 版权所有,未经许可,不得以任何形式对医知源内容和插图进行转载使用。

长按文字

长按文字