D-二聚体是交联的纤维蛋白在纤溶酶作用下的产物(继发纤溶产物),是纤维蛋白血栓形成的标志物,已成为血栓性疾病诊断与治疗常用的监测指标。可以使用全血或血浆测定。

目前D-二聚体的临床检测都依赖于单克隆抗体,全世界大约有30种商业D-二聚体试剂,可用于检测和定量全血、血浆或血清中的D-二聚体。

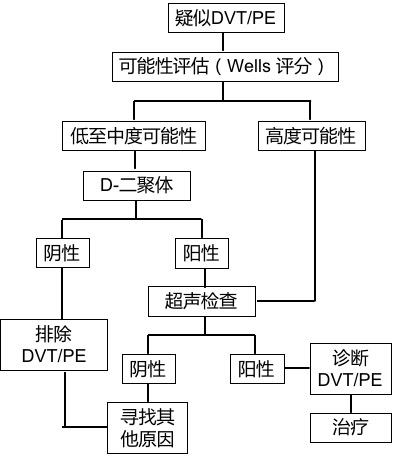

作为血栓标志物,D-二聚体在VTE的诊断中具有重要作用,可避免大多数疑似DVT或PE患者进一步行昂贵的影像学检查。D-二聚体在确定VTE患者抗凝的最佳持续时间和排除急性

D-二聚体检测的标准化和进一步研究根据年龄或检测前依据临床概率调整截断值,将提高VTE诊断的有效性。未来,还需更多研究来确定D-二聚体可能对其他疾病风险评估的作用。

D-二聚体是交联的纤维蛋白在纤溶酶作用下的产物(继发纤溶产物),是纤维蛋白血栓形成的标志物,已成为血栓性疾病诊断与治疗常用的监测指标。可以使用全血或血浆测定。

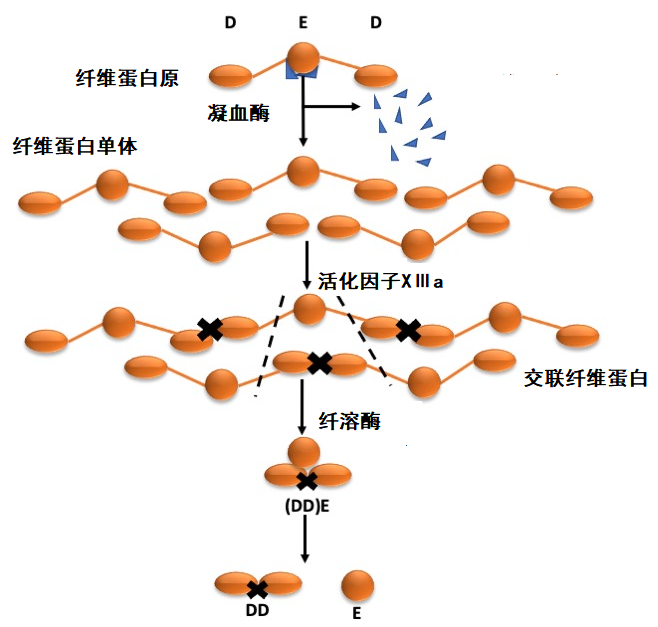

纤维蛋白原在凝血酶作用下转变为纤维蛋白单体,活化因子XⅢa使相邻单体交联,形成不溶于水的交联纤维蛋白多聚体,增强纤维蛋白网的拉伸强度。纤溶酶随着纤维蛋白的形成而激活,导致交联纤维蛋白被分解,生成含D-二聚体和片段E大小不等的片段,终末产物为D-二聚体与片段E[1](图1)。

包含2D结构域的D-二聚体含独特的抗原表位,能够制作相应的抗体识别该降解产物。

图1 D-二聚体的形成[2]

(一)D-二聚体的检测原理

D-二聚体的检测基于抗原抗体原理[3]。研究者开发了针对D-二聚体的特异性单克隆抗体,该抗体可特异性识别交联D-二聚体上的表位,这种表位经过活化因子XⅢa连接后发生构象变化,从而达到检测的目的[4]。

(二)D-二聚体的检测方法

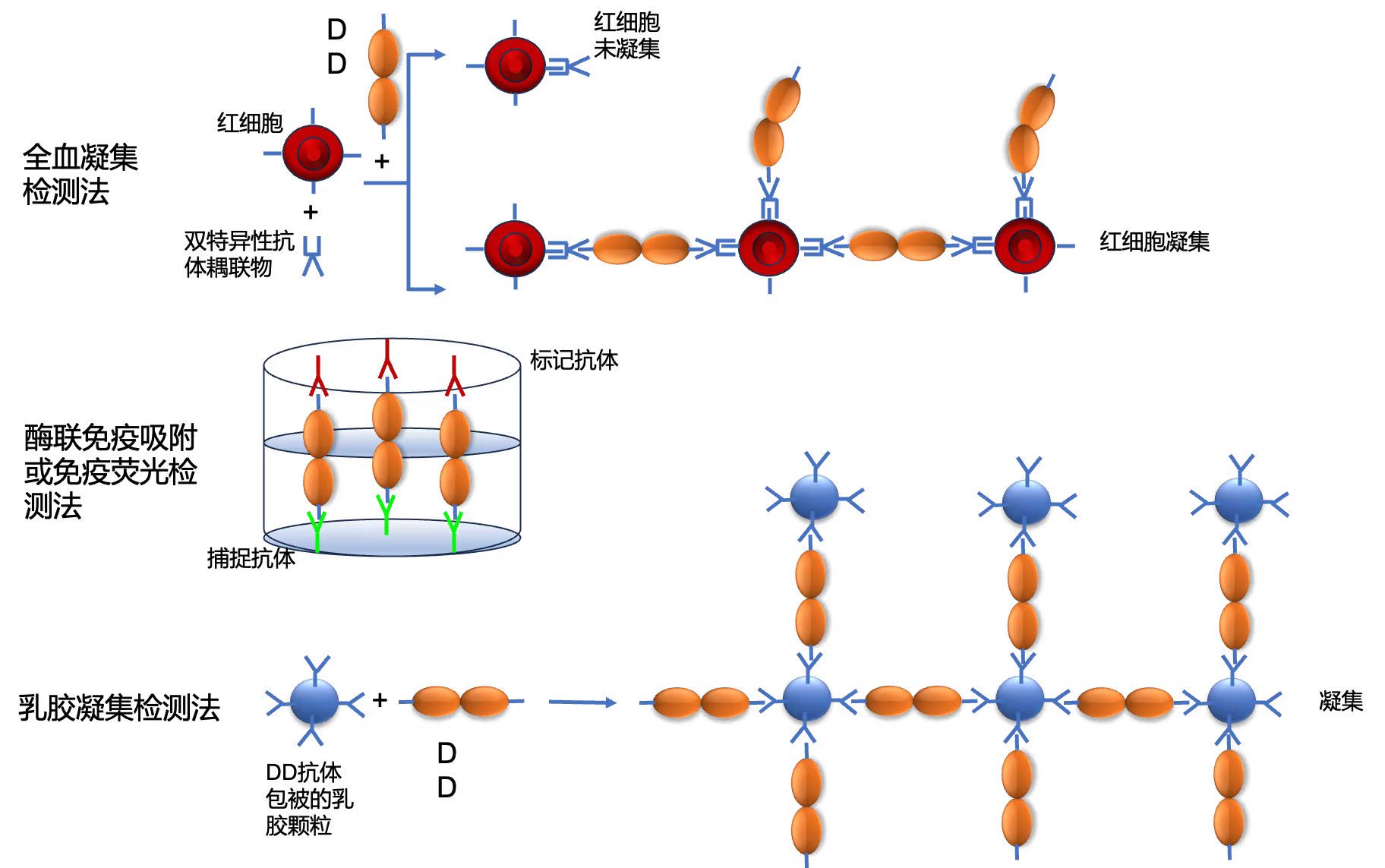

常用的检测方法主要包括酶联免疫吸附(ELISA)或免疫荧光检测(ELFA)、全血凝集检测和乳胶凝集检测法等(图2)[2]。

ELISA或ELFA依赖于2种单克隆抗体,一种抗体用于捕捉样品中的D-二聚体,另一种抗体用于标记和量化捕获的D-二聚体。

全血凝集检测法使用具有红细胞膜抗原和D-二聚体结合位点的双特异性抗体偶联物,当D-二聚体水平升高时会发生红细胞凝集。

图2 D-二聚体常用的检测方法[2]

(一)

D-二聚体检测最大的临床价值是用于排除

根据2019 ESC《

然而,并非所有D-二聚体检测方法都具有足够的灵敏度来排除VTE,根据CLSI的规定,用于排除VTE的检测方法应具有≥98%的阴性预测值和≥97%的灵敏度[6]。临床医生和实验室专业人员须了解所使用D-二聚体检测方法的特定临界值。

图3 评估血栓栓塞的方法和D-二聚体测定的效用

(二)评估抗凝持续时间和预测血栓复发

无诱因VTE者口服抗凝药物的持续时间尚存在争议,较长的抗凝持续时间或可增加患者的出血风险,而较短的抗凝持续时间可能会增加患者VTE的复发风险。

Legnani C等[7]研究显示,患者在静脉血栓栓塞抗凝治疗期间,应用直接口服抗凝药者D-二聚体阳性率明显高于应用华法林者,但仅在抗凝治疗30d时差异有统计学意义。鉴于该研究暂无停止抗凝治疗后患者VTE复发的相关数据,因此,能否使用D-二聚体作为预测VTE复发风险的临床指标,尚需进一步评估。

Steinbrecher O等[8]近期研究表明,首次发生VTE者暂停口服抗凝药物后,免疫比浊法测D-二聚体水平较服药期间加倍者,其在3周、3月、9月和15个月后VTE复发的风险增高。

(三)弥漫性血管内凝血

弥漫性血管内凝血(DIC)是在某些致病因素的作用下,全身小血管广泛的微血栓形成以及继发性纤溶亢进的一种综合征。D-二聚体在DIC的诊断和病程监测上具有良好的应用价值。

在DIC形成早期,甚至在DIC形成前数天,D-二聚体已经开始上升,随病程发展可持续升高10倍甚至100倍以上。当D-二聚体>3.0μg/ml作为临界值时,DIC和非显性DIC的诊断敏感性和特异性之和达最大值,而误诊和漏诊率之和最小[9]。D-二聚体的连续监测可以为DIC患者是否得到成功治疗提供临床依据。

中国

(四)D-二聚体与心血管疾病

1. 冠心病

D-二聚体与很多心血管疾病都有关系,如冠心病、房颤、急性

基线D-二聚体水平可能对判断CAD患者的预后具有重要价值[11],CAD患者中,基线D-二聚体水平升高与主要心血管不良事件(Major Adverse Cardiovascular Events,MACE)、心血管死亡和全因死亡率风险独立相关。既往研究发现, D-二聚体水平是支架术后的ACS患者不良结局的独立预测因子。基于D-二聚体的风险分层或可用于区分具有较高死亡风险的ACS-PCI患者[12]。

2.

房颤是最常见的室上性心律失常之一,房颤患者血浆D-二聚体水平高于非房颤患者[13],易引起左心房血栓。研究发现,高D-二聚体水平与左心房血栓相关,D-二聚体对预测左心房血栓具有中等敏感性和特异性[14]。

3.

凝血和炎症反应机制在

相关研究报道了D-二聚体对急性

根据2014年《ESC主动脉疾病诊断和治疗指南》[16]指出,D-二聚体的升高提示患者存在

2017年《

4.

血浆D-二聚体水平反映了凝血和纤溶活性,而院外

Asano等评估院外心脏复苏患者D-二聚体水平后发现,D-二聚体水平与

(五)D-二聚体与2019新型冠状病毒感染

新型冠状病毒SARS-CoV-2主要是一种呼吸道病原体,对抗这种病毒的宿主防御机制之一是激活肺特异性凝血系统,也称为支气管肺泡止血。

正常情况下,支气管肺泡止血的凝血-纤溶平衡发生变化时,这种高纤维蛋白溶解活性(主要是尿激酶纤溶酶原激活剂)会努力清除沉积在肺泡隔室中的纤维蛋白,从而达到不间断的气体交换[19]。

然而,当2019新型冠状病毒感染(COVID-19)(和其他传染性状态)发生时,这种平衡则向促凝侧转移,目的是产生肺血栓,限制病毒入侵,这些血栓的分解会导致D-二聚体的增加。同时,COVID-19中过度炎症(细胞因子风暴、内皮和巨噬细胞激活)、DIC、制动、继发于过度肺损伤的缺氧等病理事件可导致VTE事件。

据报道,COVID-19患者可能存在不同程度的凝血功能障碍。大约50%的COVID-19患者在疾病进展过程中伴随D-二聚体水平升高。而在重症及死亡患者中,纤维蛋白原降解产物及D-二聚体升高的程度显著高于轻症及幸存患者[20]。

在 COVID-19 疾病的早期阶段,D-二聚体和纤维蛋白原浓度增加,D-二聚体水平升高3~4倍与预后不良有关。此外,糖尿病、癌症、中风和怀孕等潜在疾病可能会引发 COVID-19 患者的 D-二聚体水平升高。测量疾病早期的 D-二聚体水平和凝血参数也可有助于控制和管理 COVID-19 疾病。

(六)其他相关疾病及最新动态

D-二聚体也在肝脏疾病、其他心血管疾病、癌症、外伤、妊娠、感染、炎症疾病[21]和严重肾病等疾病中升高。然而,这些情况下D-二聚体升高的特异性不如DVT/PE。

目前,有关D-二聚体联合其他实验室指标,如P-选择素、中性粒细胞比值、CRP、血小板计数等用于特定疾病的诊断、监测、预后判断的研究逐渐增多,可能会成为新的研究热点。

现代乳胶凝集试验使用免疫比浊技术检测与抗体包被的乳胶珠结合的D-dimer,可以使用自动凝血分析仪进行,从而使血浆D-dimer水平得到快速定量检测。

1. 检测性能问题

D-二聚体检测数值在不同检测系统之间不能直接比较[22],对于这种差异有多种可能的解释,例如不同的仪器、不同的试剂或试剂批次、不同的对照/校准品和实验室单位换算等。

Goodacre等人的荟萃分析结果显示: D-二聚体对诊断

2. 标准化问题

D-二聚体检测的标准化方面存在两个主要问题:①用于报告结果的单位缺乏统一性;②当前许多检测缺乏可用于标准化的校准品。

从D-二聚体定量分析出现以来,它的报告单位就包括纤维蛋白原等量单位(Fibrinogen equivalent unit,FEU)和D-二聚体单位(D- dimer unit,DDU)两种形式。

FEU是用降解前纤维蛋白原分子当量来表达D-二聚体的量,因此,用FEU表达的D-二聚体的量相当于用DDU的1.7~2.0倍[23]。现实中D-二聚体测定值有多种表达方式,如含有1000ng DDU/ml的样本也可以表示为1.0mg DDU/L、1 000μg DDU/L、1.0μg DDU/ml、1 750ng FEU/ml、1.75mg FEU/L、1 750μg FEU/ml和1.75mg FEU/ml等。如果实验室和临床医生不知道这些重要细节,可能会出现重大的解释错误。

临床和实验室标准研究所(CLSI)建议D-二聚体应按照制造商在说明书中推荐的单位进行报告[6]。

本站内容仅供医学专业人士参考

不能作为诊断及医疗依据,请谨慎参阅

©医知源 版权所有,未经许可,不得以任何形式对医知源内容和插图进行转载使用。

长按文字

长按文字